|

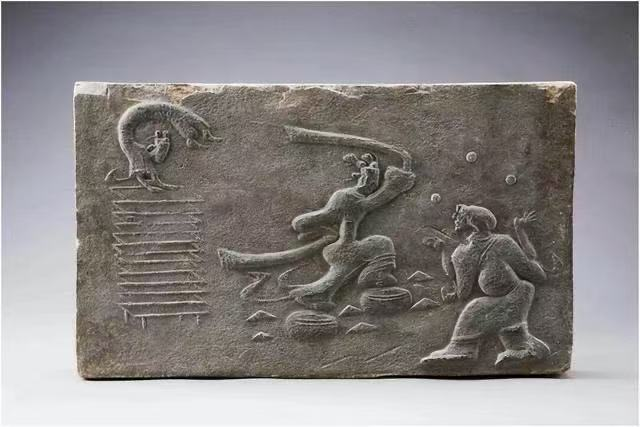

汉武帝在位期间,社会生活稳定,国运昌盛,人们安居乐业。为了夸示国家的广大富庶,汉武帝在元封三年(公元前108年)的春天,举行了盛大的宴会和赏赐典礼,在宴会表演中就包括了七盘舞等杂技乐舞节目。 七盘舞,也称盘鼓舞,是一种在汉代非常流行的乐舞,常用于宴请和赏赐场合。舞蹈时将盘、鼓覆置于地上,舞者需要在盘、鼓上进行各种高难度的舞蹈动作,如踩鼓、拍击鼓面、倒立等。舞人在盘、鼓之上或者围绕盘、鼓进行表演,这种舞蹈形式展示了舞者高超的技巧和美感。1956年在四川省彭州市(原彭县)太平乡汉墓出土了一件汉三人七盘舞杂技画像砖,高28.5厘米,宽48厘米。目前正在彭州市博物馆新展《天彭藏珍——彭州市精品文物陈列》一楼水润天彭·汉代生活单元的独立展柜中展出。

这件汉七盘舞画像砖的画面里,共有三个人,中间有一个跳舞的女伎,她头梳双髻,身着交领长服,腰间束彩带,手持长巾,左手前举于头部,右手舞于腰间,蹋鼓起舞,而跳舞者的脚下放着两个鼓,还倒着盖了七个盘子,可见舞者长袖和裙边随舞姿飘拂,动作轻捷,舞步灵巧。 而更厉害的是在舞蹈者的左侧还有重叠的十二个桌案,另一个女生呈倒立姿态,双手表演着“反弓”。 而在舞蹈者的右侧还有一个男子,手中抛着小球,表演“跳丸”。 故宫博物院藏一件盘鼓舞弄丸图门柱画像石上刻画了同样的图像。盘鼓舞弄丸图门柱画像石,东汉,高116.5厘米,宽35厘米。 该画像石画面分四部分,右上为卷草纹,卷草纹下为一仙人;左上部为二人盘坐,中间一人在跳盘鼓舞;下为弄丸表演,旁边一人在吹奏乐器;左下部为持彗者。画面下部为一奔马。此画像石为墓门门扉旁之石柱。陕西绥德县出土。“百戏”是我国古代乐舞、杂技表演的总称,实际上包括杂技、武术、幻术、民间歌舞杂乐、杂戏等多种艺术表演形式,在表演中多伴有音乐的唱、奏,所以,“百戏”与音乐有着极其密切的关系。“百戏”一词,在汉代已经出现。汉文帝《纂要》云:“百戏起于秦汉曼衍之戏。”在汉代,“角抵戏”又是“百戏”的别称。

山东沂南汉墓画像石上雕刻的《角抵百戏图》则栩栩如生地描绘了汉代“百戏”演出的盛况,其中就有汉代最为著名的舞蹈“七盘舞”。从此可见,在2000多年前,这些能够表演杂技、装扮人物的乐舞百戏已经流行开来,成为当时的宫廷或贵族举行宴会和赏赐典礼必不可少的盛大节目。由七盘舞复原的古典舞蹈《相和歌》在《国家宝藏》节目中演出,舞蹈视频也可以在彭州市博物馆一楼多媒体展示区观看哦。

七盘舞包含了许多高难度的动作,例如“浮腾累跪,跗蹋摩跌”,这指的是表演者在空中腾跳,两脚落地时多次跪地。七盘舞的道具七盘可能象征北斗七星,两鼓则可能代表太阳和月亮,在汉代人认为既然自己无法飞升上天,那么索性把日月星辰踩在脚下,也体现了汉代人的宇宙观。汉代人相信死后有知,认为人死后灵魂依然存在,“事死如事生”观念和仁孝观念更是促进了厚葬之风盛行。在建筑墓室的砖石上进行雕刻装饰,用画像砖、画像石装饰墓室,有以世俗生活的场景安慰逝者灵魂之意。同时在汉代,升仙信仰非常盛行,人们相信通过特定的仪式和修炼可以达到长生不老或升仙的境界。画像砖、画像石上雕刻歌舞,以歌舞娱神,可以祈求神灵庇护,得以顺利升天,人们利用壁画、歌舞艺术等为媒介来表达人们的死后羽化成仙的美好心愿。画像砖起源于战国时期,盛行于两汉,多用于墓室中构成壁画,也有的用在宫室建筑上。画像砖主要用木模压印,然后经火烧制成,也有的是在砖上刻出纹饰。画面的表现形式有浅浮雕、阴刻线条和凸刻线条。其题材可分为画像、文字和花纹等种类,画面内容丰富繁杂。汉三人七盘舞杂技画像砖不仅是美术作品,更是古代绘画和雕刻艺术高度结合的珍品,是录了汉代社会生活、舞蹈艺术和历史文化珍贵实物资料。

转载声明:本文转载自彭州市博物馆 《汉三人七盘舞杂技画像砖》[阅读原文]。

|